2008年的奥运会开幕式上,“活字印刷术”的大型表演让我国古代四大发明之一穿越时空重现于世人眼前,令全世界叹为观止。

活字印刷术,让中国文化的传播拥有了“加速度”。

泥活字、木活字、锡活字、铜活字、铅活字、瓷活字,春去春又来,如今,只有木活字印刷在今天仍被使用。

文宗杨,就是这样一位守护木活字印刷术的传承人。

在江西省吉安市新圩镇山背村他家的小阁楼上,码放着一垛垛整整齐齐的木活字雕版。这些黑漆漆泛着幽光的木活字,按照金木水火土和天干地支等排列在一个个字盒里,似乎正敞开胸怀无声地告诉我,它们曾拥有过“无腿走四方”的荣耀。

木活字印刷术的活跃与国人兴修族谱是是分不开的。族谱又称家谱、家乘、祖谱、谱牒、宗谱等,是一种以表谱形式,记载一个以血缘关系为主体的家族世系繁衍和重要人物事迹的特殊图书体裁,是中国五千年文明史中具有平民特色的文献。

文宗杨搬出新印刷的《富田文氏栗溪泒贵苓公房谱》说:“印刷谱牒需要开丁、誊清、排版、校对、刷印、大圈、划支、填字、分谱、草订、切谱、装线、封面、装订等15道工序。为了印刷好这本族谱,我将十多万枚祖上遗存下来的木活字进行了重新排列,并补刻了一些丢失的木活字。”

“续修家谱,工序繁杂,但最重要的一环就是刻字。而要刻好字,必须掌握三大技巧:书写反字、雕成字型、磨好雕刀。”说着,今年已经68岁的文宗杨戴上350度的老花镜现场演示起来。

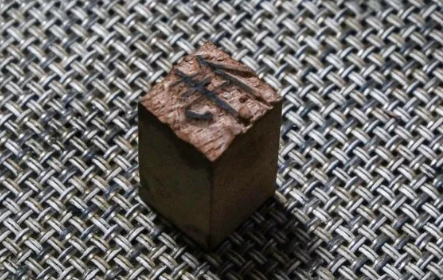

他拿出一张宣纸,用小楷笔蘸好墨汁,不到一分钟就写好了一个“伟”字的反写体。他有些得意地笑着说:“木活字用到的字体是老宋体,那是明朝以来的官字。横细竖粗,方方正正,美观大气,古雅得体。”

为了写好反字,文宗杨吃过不少苦,早在十二三岁的时候,他就对家里摆放的那些木活字产生了浓厚的兴趣,常常一个人默默地看着那些黑乎乎的反字,一看就是大半天。正字和反字的笔顺是不同的,为了掌握书写技巧,他先在有方格子的习字簿上一笔一划写好字,然后把方格纸反过来对朝着光亮的地方认真揣摩。

光是用手写出横平竖直的反字印刷体这一步,就得练习很长的一段时间,更不用说技术难度更高的刻字。文宗杨把反写好的“伟”字字模卡在雕盘里,然后如同刻章一样,握紧刻刀,先横再竖后撇捺。从镜头框里可以清晰地看到,他屏住呼吸,每一刀下去,都是那么沉稳,迅速,如行云流水一般。不一会,反写的“伟”字就凸显出来。最后他经过“洗笔”,也就是用刻刀将空白的边角多余部分全部剔去,一个单字阳文“伟”就刻好了。

“工欲善其事,必先利其器。一个字模刻的效果如何,千万别忘了磨刀的重要性。”文宗杨特别强调说,“雕刀先要用粗胚的油石磨出刀锋,当你眯着眼看上去,刀口成一条细线就说明第一步完成了。接着用细腻的青石进行细磨,直到细线消失,刀口只剩下锋利的影子,那样才能进行第三步,轻轻将刀锋倒刀,这样雕刀才不会遇阻折断。”

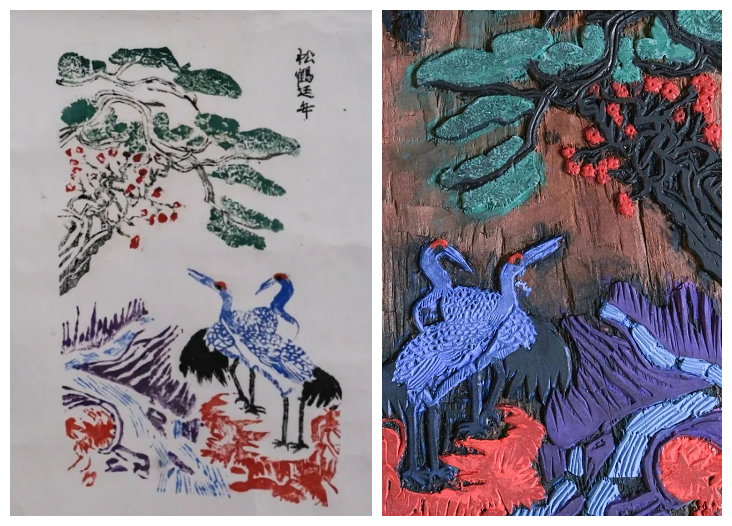

如今,有着近千年历史的活字印刷术已被激光照排、电脑分色、制版所代替。使用凸印活字印刷的厂家几近绝迹,木活字印刷也退出了历史舞台。文宗杨的这一古老技艺也陷入窘境。但不愿放弃的他,眼下又开始了新的探索,他将木活字雕刻技术与彩色木板画结合起来,制作起现代木版画。

传统工匠们留给后人的财富,不正是这些细节之处的严谨,传承之时的固执坚持吗?

请输入验证码